Teilzeit: zu viel, zu wenig?

Teilzeit ist die berufliche Realität vieler Frauen*, stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen, bietet neue Chancen und ist politisch umkämpft.

Ist Teilzeit nun „zu viel“ oder „zu wenig“? Und wovon überhaupt? Diese Fragen haben wir uns beim Frauen*Barcamp im Juni 2025 gestellt.

Aus den Diskussionen, Erkenntnissen und weiteren Recherchen ist diese Seite entstanden.

Unter dem Motto: WISSEN – WEITERDENKEN – HANDELN zeigen wir Fakten, Perspektiven und Impulse für Frauen*, Unternehmen sowie Politik und Gesellschaft.

WISSEN: WORUM GEHT'S?

Teilzeit ist jede Beschäftigung unterhalb der Vollarbeitszeit (40 bzw. 38,5h / Woche).

Ob in einem Gespräch nun aber 30h oder 15h gemeint sind, lohnt sich zu klären.

Wieso ist das ein Thema?

Teilzeit verzeichnet von allen Arbeitsformen das stärkste Wachstum: +31 % in 10 Jahren (2013–2023).

Österreich hat eine der höchsten Teilzeitquoten in Europa.

Schon alleine deshalb ist das Thema hochaktuell.

Dazu kommen Herausforderungen und Probleme, die je nach Standpunkt unterschiedlich sind:

FÜR FRAUEN*

Für Frauen* bedeutet Teilzeit: Gender Pay Gap, Pensions-Gap, das Risiko, in der „Teilzeitfalle“ stecken zu bleiben und eine signifikant höhere Armutsgefährdung.

FÜR POLITIK & GESELLSCHAFT

In der Politik gilt es, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen – auch bzw. gerade wenn diese beiden sich (scheinbar) widersprechen.

FÜR UNTERNEHMEN

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, in Zeiten von Fachkräftemangel dem Wunsch vieler Mitarbeitenden nach Teilzeit nachzukommen und sie mit den Interessen der Organisation zu vereinbaren.

TEILZEIT: DIE FAKTEN

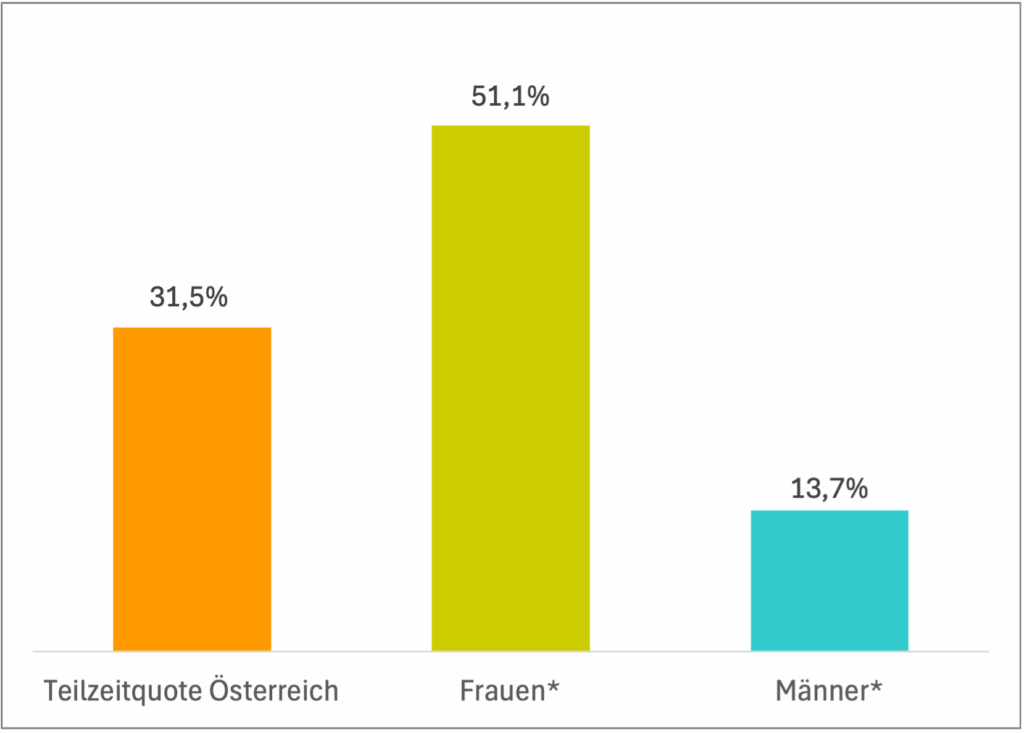

Wie viele Menschen arbeiten in Teilzeit?

- ca. 1,3 Mio. Teilzeitkräfte in Österreich

- Teilzeitquote (2024): 31,5 %

- Teilzeitquote Frauen*: 51,1%

- Teilzeitquote Männer*: 13,7%

- Frauen* mit Kindern unter 15 Jahren in Teilzeit (2023): 74 %.

- Männer* mit Kindern unter 15 Jahren in Teilzeit (2023): 7,7%

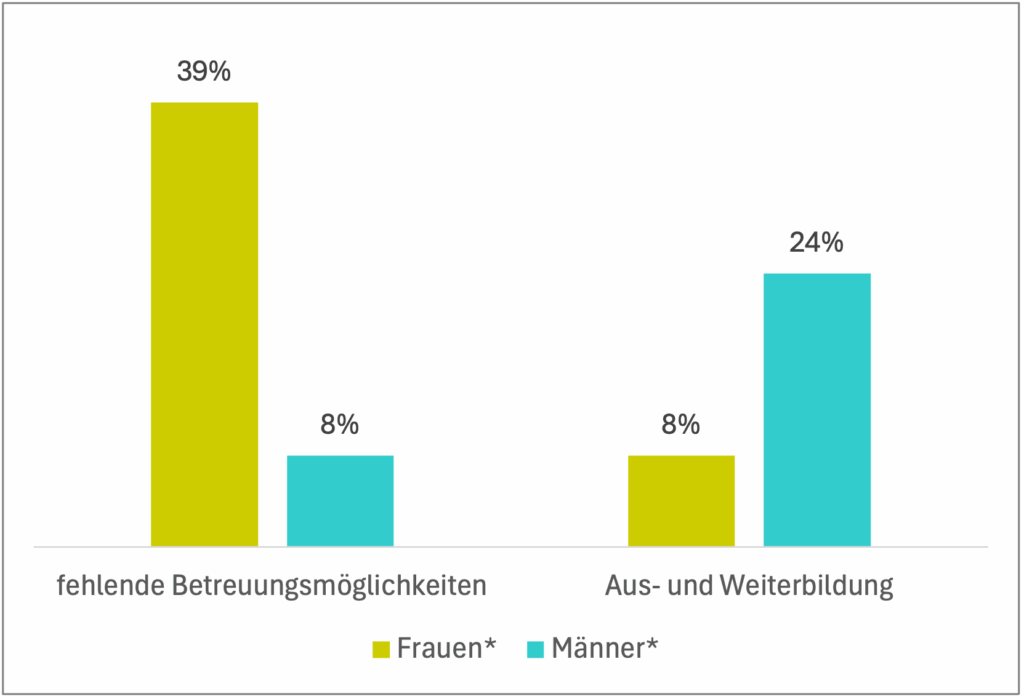

Wieso arbeiten Frauen* in Teilzeit:

- wegen fehlender Betreuungsmöglichkeiten: 39%

- wegen Aus- und Weiterbildung: 8%

Wieso arbeiten Männer* in Teilzeit:

- wegen fehlender Betreuungsmöglichkeiten: 8%

- wegen Aus- und Weiterbildung: 24%

Weitere Gründe: Mentale Belastung (38%), Körperliche Belastung (37%)

Wie viele Menschen arbeiten FREIWILLIG in Teilzeit?

- Laut einer Studie von Stepstone 55% der Teilzeitbeschäftigten, also ca. 680.000 Personen.

- Aber: laut einer im PROFIL zitierten Studie 3% der Erwerbstätigen, also ca. 132.000 Menschen.

FÜR FRAUEN*

IMPULSE ZUM WEITERDENKEN

Viele von uns arbeiten in Teilzeit. Oft, weil es gerade nicht anders geht. Teilzeit ermöglicht Vereinbarkeit zwischen Beruf und Sorgearbeit und hat dazu beigetragen, dass mehr Frauen* erwerbstätig sind. Auf der anderen Seite hat Teilzeit aber klare Nachteile, über die wir reden müssen.

Zu wenig? Bei vielen „Gender Gaps“ – strukturellen Benachteiligungen von Frauen* – spielt Teilzeit eine Rolle. Der Einkommensunterschied zwischen Männern* und Frauen* liegt in Österreich bei 18,3% . Frauen* bekommen durchschnittlich 40% weniger Pension. Und allzu oft ist es schwierig, aus der Teilzeit wieder in die Vollzeit zu wechseln – obwohl die Bereitschaft da ist.

Zu viel? Teilzeit zu arbeiten, heißt nicht, weniger zu arbeiten. Im Gegenteil: Frauen* übernehmen oft einen Großteil der Betreuungspflichten – ob Kinder oder die Pflege Angehöriger – und stemmen so eine Doppel- und Mehrfachbelastung. Dafür erhalten sie kaum Unterstützung und keine Entlohnung.

Und jetzt? Die Ausgangslage scheint alternativlos: Muss ich Altersarmut in Kauf nehmen, wenn ich mich um meine Kinder bzw. Angehörigen kümmere? Das kann frustrieren und Angst machen. Gibt es trotzdem Möglichkeiten?

„Wir haben nie gelernt, über unsere Pension nachzudenken, vor allem nicht junge Frauen*.”

“Wie sichtbar ist eigentlich, wie viel ich täglich leiste, weit über offizielle Arbeitszeiten hinaus?”

„Gibt es wirklich keine Vereinbarkeit für Frauen*? Irgendwo müssen immer Abstriche gemacht werden.“

TIPPS ZUM HANDELN

Oft ist es schwierig, etwas zu ändern – aber nicht immer unmöglich. Ein paar Tipps haben wir hier für Sie. Wenn Sie mehr Unterstützung möchten, kontaktieren Sie uns gern für einen Termin in unserer Frauen*beratung oder schreiben Sie uns unter www.online-frauenberatung.at.

Unsere Tipps:

- In der Partnerschaft rechtzeitig über Geld sprechen: Unsere Kooperationspartnerin Geldleben hat eine tolle Broschüre herausgebracht, die bei solchen Gesprächen unterstützt. Dort finden sich auch weitere Angebote und weitere Informationen rund um das Thema Finanzen: www.geldleben.at

- Über das Pensionssplitting informieren

- Eine freiwillige Höherversicherung kann eine sinnvolle Investition sein. Tipp: festen Anteil des gemeinsamen Budgets dafür einplanen!

- Die Vernetzung mit anderen Müttern stärkt und gibt neue Ideen. Zum Beispiel in Eltern-Kind-Zentren

- Beratungsangebote für Frauen* unterstützen bei Fragen zu Mental Load, Berufsorientierung oder psychischer Belastung. Unsere Angebote finden Sie hier

FÜR Politiker:innen

IMPULSE ZUM WEITERDENKEN

Teilzeit als Frauen*modell zu betrachten und abzuwerten, greift zu kurz.

Zu wenig? „Leistung muss sich lohnen“, Vollzeit-Arbeit soll gefördert werden: So oder so ähnlich lauten aktuelle Forderung. Sie suggerieren, dass Menschen in Teilzeit „zu wenig“ arbeiten. Doch oft ist dieses Modell nicht selbst gewählt. Und gerade Frauen* zahlen bereits einen hohen Preis: Wer in Teilzeit arbeitet, verdient weniger, trägt weniger zur Pension bei und hat schlechtere Aufstiegschancen. Gleichzeitig leisten viele, die in Teilzeit arbeiten, unzählige Stunden unbezahlter Care-Arbeit und halten dadurch unsere Gesellschaft am Laufen.

Zu viel? Gibt es wirklich zu viele Menschen, die freiwillig in Teilzeit arbeiten? Welche Strukturen können dazu beitragen, dass mehr Menschen mehr Stunden arbeiten können? Denn Faktum ist: Rund 30% der in Teilzeit arbeitenden Frauen* würden gerne mehr arbeiten. Und gerade in den Branchen, in denen überwiegend Frauen* arbeiten, ist der Anteil an für Teilzeit ausgeschriebenen Stellen besonders hoch, wie eine Analyse des Momentum Institut ergab.

Zeit, weiter zu denken: Wie schaffen wir ein Arbeits- und Sozialsystem, das Teilzeit entstigmatisiert, absichert und Menschen echte Wahlfreiheit ermöglicht?

„Finanzielle Bildung, Absicherung und Unabhängigkeit ist auch Gewaltschutz. Das sollte auch staatlich gefördert werden.”

„Wie kommen wir weg vom Klischee, Teilzeit sei weiblich* und zweitrangig?“

„Wie definieren wir Arbeit? Ist das nur Lohn- oder auch Care-Arbeit?“

TIPPS ZUM HANDELN

So können Politik und Gesellschaft jetzt handeln:

Klare Begriffe: Was ist mit Teilzeit gemeint? Es ist ein Unterschied, ob wir von 12 oder 30 Wochenstunden sprechen. Hier könnte mit Begriffen wie „Teilzeit in geringem Ausmaß“ oder „vollzeitnaher Teilzeit“ mehr Klarheit in die Debatte gebracht werden.

Wie werden Betreuungspflichten definiert? Mütter? Väter? Großeltern? Was ist mit Menschen, die Angehörige pflegen? Freiwilligem Engagement?

Vollzeit oder echte Wahlfreiheit als Ziel? Der Fokus auf Vollzeit drängt viele Frauen* wieder aus dem Arbeitsmarkt, wenn Vereinbarkeit nicht möglich bzw. finanziell unattraktiv wird. Das Rollenmodell des Hauptverdieners und der Zuverdienerin wird zementiert und dem Arbeitsmarkt gehen umso mehr qualifizierte, vornehmlich weibliche* Arbeitskräfte verloren.

Väter in die Verantwortung: Durch familienpolitische Maßnahmen (z.B. Väterkarenz, höheres Kinderbetreuungsgeld) können Anreize für partnerschaftliche Modelle gesetzt werden.

Flächendeckende, ganztägige und leistbare Kinderbetreuung ist Grundvoraussetzung für echte Arbeitszeitwahl.

FÜR UNTERNEHMEN

IMPULSE ZUM WEITERDENKEN

Wenn Unternehmen gute Mitarbeiter:innen gewinnen und halten wollen, kommen sie an Teilzeit nicht mehr vorbei. Das betrifft nicht nur Frauen*, auch immer mehr Männer* arbeiten in Teilzeit. Keine Frage: Es ist eine Herausforderung, Prozesse so zu gestalten, dass sie auch mit Teilzeit-Mitarbeitenden funktionieren. Und nicht alles ist möglich – aber vieles machbar.

Zu viel? Zu wenig? Damit Teilzeit für Unternehmen weder zu viel, noch zu wenig ist, braucht es klare und effiziente Strukturen und gute Kommunikation. Darin liegt aber eine Chance:

- Studien zeigen, dass Teilzeitkräfte konzentrierter, effizienter arbeiten und weniger Ausfalltage verursachen.

- Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden steigen – und damit auch die Bindung an das Unternehmen.

- Aktives Karenzmanagement, alternative Arbeitsmodelle oder auch Führung in Teilzeit ermöglichen es, dass Mitarbeiter:innen früher wieder in den Beruf zurückkehren können und Verantwortung und neue Projekte in Teilzeit übernehmen können.

- Unternehmen, die flexible Modelle anbieten, sind attraktiver für Fachkräfte und besser auf dem Arbeitsmarkt positioniert.

- Geteilte Führung und Job-Sharing-Modelle ermöglichen mehr Vielfalt und Perspektiven in Leitungsfunktionen.

„Wie können Unternehmen Teilzeitmodelle für alle Geschlechter attraktiv machen und veraltete Rollenbilder überwinden?“

„Können wir Arbeit nicht auch nach Ergebnissen und nicht nur nach Stunden einteilen und bewerten?“

„Das Problem ist weniger, dass Frauen* Teilzeit arbeiten, sondern dass Männer* es nicht tun. Wir brauchen männliche Role-Models, um Führung und Teilzeit für alle attraktiv zu gestalten.“

TIPPS ZUM HANDELN

Was also können Unternehmen tun, um Teilzeit als Chance zu sehen und zu nützen?

Teilzeit strategisch planen: z.B. durch standardisierte Prozesse zur Aufgabenverteilung oder Jahresarbeitszeitmodelle für besser planbare Teilzeit.

Führung in Teilzeit ermöglicht Führung nach Kompetenz statt nach Stunden: Jobsharing-Modelle, Verantwortungs-Delegation und Führungskräfte-Coaching sind nicht nur Herausforderung, sondern auch Chance.

Flexible & transparente Strukturen und Arbeitstools, wie Zeiterfassung, transparente Teampläne mit Aufgabenverteilungen, Output-orientiertes Projektmanagement statt Präsenz-Orientierung

Männer* mitdenken: Auch Väter haben Care-Verantwortung: Karenzangebote für Männer* und eine Kultur der Wertschätzung für Care-Arbeit.

Wiedereinstiegspfade & interne Weiterentwicklung für Personen mit reduzierter Arbeitszeit